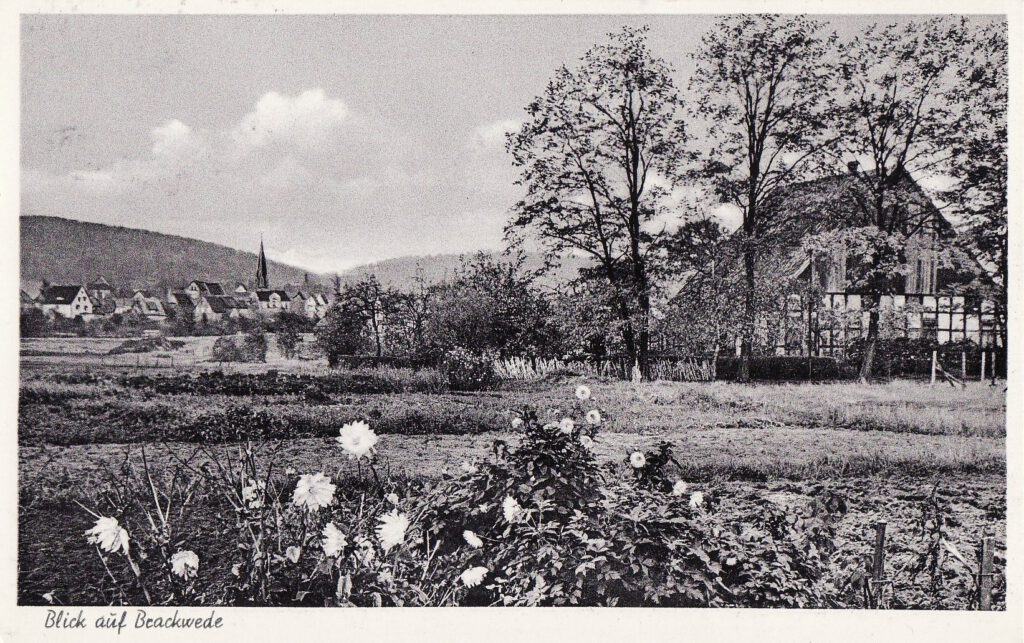

Ich wohne in Bielefeld und bin in Brackwede aufgewachsen. Einer kleinen Stadt am Südwesthang des Teutoburger Waldes, die 1973 in Bielefeld eingemeindet wurde.

Bei Brackwede denken wir zuerst an das Wahrzeichen: die Bartholomäuskirche oder den Schweinemarkt, die Glückstaler Tage, die frisch renovierte Hauptstraße, oder wir tauchen mit einem etwas verklärten Blick ab in die Vergangenheit. Ja, all das ist Teil des Brackweder Lebens. Doch dies sind nur Äußerlichkeiten, die sich im Laufe der Zeit ändern mögen. Darüber hinaus prägen wir Brackweder das Leben in unserem Stadtteil ganz maßgeblich selbst – mit unseren Eigenheiten, Ansichten und Vorstellungen. Doch was sind die Wurzeln von Brackwede? Woher kommt der Name und wie prägt er heute einen echten Brackweder?

Was ist typisch für ein Brackweder Urgestein?

Jetzt mag Ihnen zu dieser Frage so manches einfallen. Doch haben Sie schon einmal ein Brackweder Urgestein das Wort Brackwede sagen hören? Mit einer klaren Betonung auf das a, das lang gedehnt wird. Sie fragen sich: „Was soll denn das?“ Hinter dem a steht doch ein ck, und damit sollte das a doch kurz gesprochen werden und die Betonung auf dem ck liegen. Aber ein echtes Brackweder Urgestein betont das a, zieht es lang und sagt Brackwede. Und damit grenzen sich diese Urgesteine von den Menschen in ihrer Umgebung und den vielen Zugezogenen ab, die das a kurz sprechen und das ck betonen.

So war es auch bei uns in der Familie. Mein Vater war ein Brackweder Urgestein und legte sehr großen Wert darauf, das a in Brackwede lang zu dehnen und zu betonen. Denn das Wort Brackwede kommt aus dem Plattdeutschen und bedeutet Brache-Weide. Und das Wort Brache – also eine ungenutzte Fläche – wird mit einem lang gedehnten a ausgesprochen. Mit der Zeit wurde aus Brache Bracke, und zusammen mit Wede – der alten Bezeichnung für Weide – entstand das Wort Brackwede.

Dieses Bewusstsein impfte mir mein Vater bereits in den frühen Kindertagen ein. So betone ich ganz selbstverständlich das a in Brackwede. Bei meiner Mutter hatte er weniger Erfolg. Klar, denn sie kommt aus Bielefeld, und da hat man keine Ahnung von der Herkunft des Wortes Brackwede. Jetzt wohnt meine Mutter bereits über 60 Jahre in Brackwede, doch das langegezogene a kommt ihr bis heute nicht immer so leicht über die Lippen. Deshalb herrscht die landläufige Meinung: die Sache mit dem langegezogenen a, hat man in den frühen Kindertagen zu lernen. Später fällt es irgendwie schwerer. Meistens klappt es gar nicht.

Doch die Art der Aussprache prägt. So zucke ich jedes Mal in der Straßenbahn zusammen, wenn die Ansage den Brackweder Bahnhof oder die Brackweder Kirche ankündigt. Natürlich mit der Betonung auf das ck. Das klingt so hart und irgendwie abwertend. Doch Brackwede kommt halt nicht von Brack – wie Brackwasser – sondern von Brache, mit einem weichen, langgezogenen a. Ach, wie schön das klingt!

Woher kommt das gedehnte A?

Gehen wir der Frage nach: „Woher kommt eigentlich die Betonung des as in Brackwede?“, so stellen wir fest, dass dieses Phänomen in Norddeutschland weit verbreitet ist. In vielen Orts- oder Familiennamen werden Vokale in die Länge gezogen, wenn ein nachfolgendes c auftritt. Sprachwissenschaftler nennen es das „Dehnungs-C“. Wir finden es etwa in Mecklenburg, Ahlbeck, Böckel, Kruckel oder Brackel und ebenso bei den Familiennamen Buddenbrock, Dickmann, Brockmann, Beckefeld oder Brackmann. [1]

Das Dehnungs-C ist ein Relikt vergangener Zeiten, und hat seinen Ursprung im Plattdeutschen. Durch das Hochdeutsch wurde es mehr und mehr verdrängt. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es immer wieder Ansätze, das Dehnungs-C vollständig aus der Sprache auszumerzen, da es doch jeder Logik widerspräche. Besonders rigoros ging man in der Umgebung von Hamburg vor: 1877 wurde das c aus den Ortsnamen Wandsbeck und Reinbeck entfernt. 1946 aus Barmbeck.

Doch viel wirkungsvoller als diese offiziellen Anpassungen, mit denen versucht wurde, die ursprünglich gedehnte Aussprache in den Ortsnamen zu erhalten, zeigt sich der Einfluss der Schulen und Medien. Denn sie lehren und verbreiten Hochdeutsch, mit dem Ansatz, dass die Aussprache der Worte möglichst genau dem Geschriebenen entspricht. Und da ist für ein Dehnungs-C schlicht kein Platz. So hat es sich in Brackwede allgemein durchgesetzt, das ck zu betonen und nicht das vorangehende a.

Wie können Sie ein Brackweder Urgestein werden?

Mit der Verbreitung des Hochdeutschen ging häufig auch die Vorstellung verloren, die den Ursprung unserer Worte ausmacht. So kennen heute nur noch wenige Eingeweihte die Bedeutung des Wortes Brackwede und bringen sie in ihrer Sprache selbstbewusst zum Ausdruck. Dabei bekommen wir mit der Vorstellung der Brachen-Weide eine Beziehung zu unserem Ortsnamen, die über das reine Aneinanderreihen der Buchstaben hinausgeht. Es entsteht ein Inhalt, der dem Wort Brackwede einen Sinn gibt. Und ein Brackweder Urgestein greift diesen Inhalt auf und bringt ihn zu einem persönlichen Ausdruck. Das gibt dem Urgestein eine Eigenständigkeit, verleiht ihm eine gewisse Würde, verbindet ihn mit Gleichgesinnten und schafft ein Lokalkolorit, das Brackwede von dem Rest der Welt unterscheidet.

Und haben wir das Bild von der Brachen-Weide einmal im Kopf, dann fällt es uns auch leicht, Brackwede wie ein Urgestein auszusprechen – auch wenn wir die Sprechweise nicht mit der Muttermilch aufgesogen haben. Dabei brauchen wir dann gar nicht die Regel mit dem Dehnungs-C zu beachten. Und uns interessiert auch nicht, dass die Art, wie wir Brackwede aussprechen, der hochdeutschen Logik widerspricht. Das bewusste Bild macht uns frei von all diesen verkopften Ansichten, Vorschriften und Regeln. So kann im Grunde jeder, der will, zu einem Brackweder Urgestein werden.

Wir brauchen heute solche Urgesteine. Menschen, die ihr Handeln nach einer tiefen inneren Vorstellung ausrichten und sich entsprechend für eine Sache einsetzen – sei es in der Familie, bei der Arbeit, im Verein oder wo auch immer. Von den Urgesteinen hängt unsere Zukunft ab! Nicht nur in Brackwede.

Quelle