Wir Menschen sehnen uns nach einem erfüllten Leben, in dem wir in einem konstruktiven Miteinander attraktive Lösungen für unsere Fragen und Aufgaben entwickeln, wobei jeder Einzelne sich mit seinen Möglichkeiten einbringt und gleichzeitig seine Freiheit behält. Doch wie kommen wir dahin?

Eine mögliche Antwort besteht darin, das Leben nach einem Ideal auszurichten, also nach einem bis ins Machbare konkretisierten, universellen Gedanken. Doch um die Ideale und ihre Wirkung rankt sich ein nebulöser Nimbus. So sagte zum Beispiel der Philosoph Johann Gottlieb Fichte:

Die Idee, wo sie zum Leben durchdringt, gibt eine unermessliche Kraft und Stärke.

Johann Gottlieb Fichte, Philosoph (1762-1814)

Aber wie funktioniert das konkret? Wie können wir unser Leben nach einer Idee ausrichten? Wie können wir eine Idee soweit klären und konkretisieren, dass sie ins Leben durchdringt? Wieso verleiht uns das Ideal eine unermessliche Kraft und Stärke? In diesem Artikel unternehme ich den Versuch, diese Fragen zu beantworten.

Was bewirkt ein Ideal?

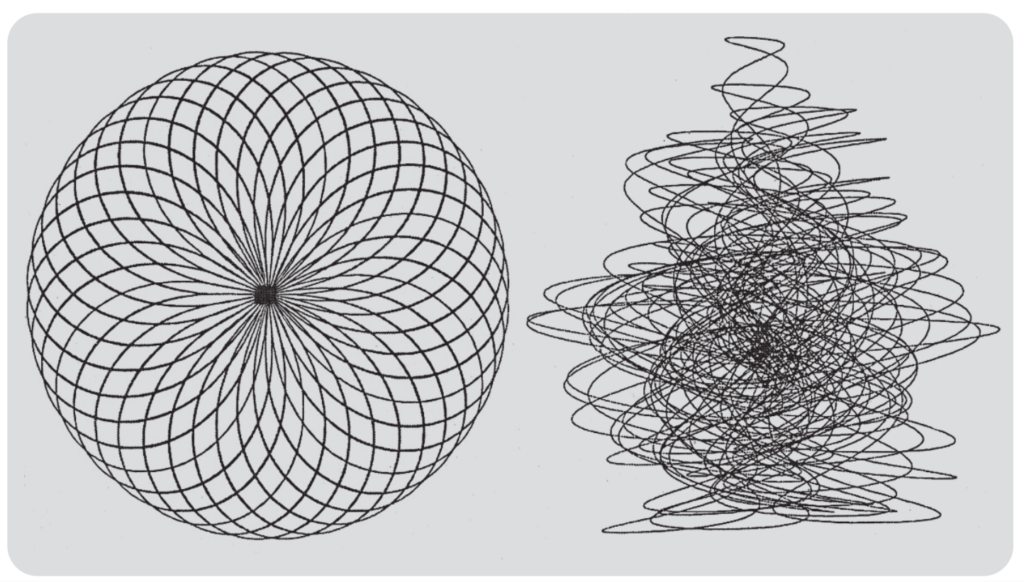

Um diese Frage zu beantworten, machen wir einen kleinen Ausflug in die Physik. Betrachten wir zwei Teilchenbahnen:

Die linke Abbildung zeigt ein regelmäßiges, ein schönes, harmonisches Muster. Die rechte Abbildung zeigt ein Durcheinander. Das Wirrwarr nennen die Physiker chaotisch, die Bahn mit dem gleichmäßigen Muster geordnet. Doch warum ist die eine Bahn geordnet, die andere ungeordnet?

Der springende Punkt ist, dass die geordnete Bewegung durch eine übergeordnete Gesetzmäßigkeit geprägt ist, die die Teilchenbewegung in jedem Punkt ausrichtet und die sich in dem regelmäßigen Muster manifestiert. Dabei resultiert die Gesetzmäßigkeit aus einer Erhaltungsgröße, das heißt, einer Größe, die entlang der Bahn konstant bleibt, die sich nicht ändert. Diese Größe selbst können wir zwar nicht sehen, doch sie findet ihren Ausdruck in dem geordneten Bahnverlauf. Und ändern wir die Eigenschaften der Bahn ein wenig – also ihre Startbedingungen, ihre Geschwindigkeit und Anfangsposition – dann ändern wir damit auch den Wert der Erhaltungsgröße, und die Bewegung beschreibt ein etwas verändertes, aber doch weiterhin ein regelmäßiges Muster. Die Physiker sagen: Die Bewegung ist stabil.

Und die chaotische Bewegung? Da fehlt diese übergeordnete Gesetzmäßigkeit, da gibt es keine Erhaltungsgröße, die den Verlauf der Bahn bestimmt. Stattdessen beschreibt die Bahn ein wirres Durcheinander, das jede Ordnung vermissen lässt. Ändern wir bei dieser chaotischen Bewegung die Startbedingungen nur ein wenig, dann zeigt der Bahnverlauf ein völlig anderes Bild. Die Bewegung wird instabil genannt.

Zusammengefasst können wir sagen: Ist die Bewegung eines Teilchens – also etwa eines Planeten, der um die Sonne kreist – durch eine Erhaltungsgröße bestimmt, dann resultiert daraus ein geordnetes Bild für die Bewegung. Gibt es für die Teilchenbewegung keine Erhaltungsgröße, dann herrscht Chaos. Die Bewegung wird instabil genannt.

Betrachten wir ein weiteres Beispiel. Eine Schar fliegender Gänse:

Wie selbstverständlich richten sich die Gänse in ihrem Flug zu einem V aus. Und diese V-Formation, dieses Fliegen im gegenseitigen Windschatten bietet den Gänsen den Vorteil, viel kräftesparender ihr Ziel zu erreichen, als wenn sich jede Gans für sich alleine auf den Weg macht. Der Flug im gegenseitigen Windschatten, ermöglicht es den Gänsen leicht und kräftesparend zu fliegen und erzeugt dabei mit der V-Formation eine Ordnung. Doch die Gänse sind sich des Vorteils ihrer Flugformation nicht bewusst. Sie folgen einem instinktiv angelegten Programm.

In der Teilchenbewegung resultiert die Ordnung aus der Erhaltungsgröße entlang der Bahn. Es ist eine Größe, die sich entlang der Bahn nicht ändert, die Bestand hat und die der Bewegung eine übergeordnete Ausrichtung bietet. Wir können sagen: die Erhaltungsgröße ist ein Wert, der das Wesentliche – also hier die Art der Teilchenbewegung – bestimmt und eine Ordnung schafft. Ähnlich ist es bei den Gänsen: das Wesentliche bei den Gänsen ist das Fliegen und dafür bietet ihnen die Anordnung im gegenseitigen Windschatten eine kräftesparende Lösung, einen Wert, der mit der V-Formation eine Ordnung schafft.

Entsprechend können wir uns fragen: Was ist das Wesentliche, das uns Menschen ausmacht? Was ist das Wesentliche in unseren täglichen Situationen? Und wie können wir dafür eine Lösung schaffen, ein Ideal, das eine befreiende Ordnung erzeugt?

Wie können wir Menschen Ordnung schaffen?

Jetzt ist unser menschliches Verhalten nicht durch die Lösung irgendeiner Bewegungsgleichung bestimmt, und auch unsere instinktiven Programme sind längst nicht so ausgeprägt wie bei den Tieren. Doch wir haben unser Bewusstsein, das uns die großartige Möglichkeit bietet, das zu tun, was wir wollen und wie wir es wollen. Allerdings hat das seinen Preis: wir Menschen haben selbst unsere Lösungen zu entwickeln.

Doch wir Menschen können das. Betrachten wir ein Beispiel: ein Musikstück, für das der Komponist die Partitur schreibt, das der Dirigent mit den Musikern einübt und zur Aufführung bringt, und über das sich das Publikum freut. Dabei richtet das Musikstück alle Beteiligte in ihrer spezifischen Rolle aus, so dass im Zusammenwirken eine Harmonie, eine umfassende Ordnung entsteht.

Das Musikstück stellt in diesem Fall den Wert dar, der eine verbindende Ordnung schafft und alle Beteiligte ausrichtet: der Komponist schöpft den Wert, der Dirigent und die einzelnen Musiker bringen den Wert zur Aufführung und das Publikum erfreut sich darüber.

Dabei ist das Vorgehen getragen von eigenständigen Personen, von Künstlern, die ihre unterschiedlichen Möglichkeiten und Fähigkeiten freiwillig in ein kooperatives Miteinander einbringen, um dem Wert – also dem Musikstück – einen Ausdruck zu verleihen.

Doch damit wir Menschen unser Miteinander nach so einem verbindenden, übergeordnetem Ideal ausrichten können, haben wir unsere eigenen Vorstellungen, wie wir die Situation gestalten möchten, hintan zu stellen. Doch das gelingt uns nur, wenn wir uns von dem Ideal etwas versprechen, wenn es uns einen Vorteil bietet, wenn es etwas Wesentliches, eine Sehnsucht in uns zu einer Lösung bringt. Erst dann werden wir bereit, uns in einem Miteinander konstruktiv einzubringen, um für eine konkrete Situation eine attraktive Lösung zu entwickeln, die unser Leben befreit, die ihm Halt, Orientierung und Fülle gibt und die das Zusammenwirken beflügelt – sei es unter Musikern, den Spielern einer Fußballmannschaft, in der Familie, in einem Verein oder sonst wo.

Mensch werde Wesentlich!

Doch was soll das Wesentliche unseres Menschseins sein? Es ist die Frage nach unseren zentralen Persönlichkeitseigenschaften, nach dem was uns in unserem inneren Wesen prägt. Dabei sind unsere Persönlichkeitseigenschaften direkt mit dem Bedürfnis verbunden, diese auch ausleben zu können. Diese Sehnsucht entspringt unserer tiefen inneren Natur, dem was uns als Person wirklich ausmacht.

Ich möchte 9 Grundeigenschaften unterscheiden, die wir auch als elementare Wesenheiten bezeichnen können:

Diese Wesen sind universell. Sie bilden die Grundlage alles Lebendigen. So finden wir die Wesen in einer ganz individuellen Ausprägung bei jedem einzelnen Menschen. Doch nicht nur bei den Menschen, sondern auch bei den Tieren, bei den Pflanzen, ja bei allen Lebewesen.

Dabei zeichnet jedes Lebewesen ein zentrales Wesen aus, sein Wesenskern. Die Pflanzen und Tiere bringen ihren Wesenskern durch ihre genetischen und instinktiven Programme ganz selbstverständlich und unverfälscht zu einem Ausdruck. Doch wir Menschen sind nicht in dem Maße durch instinktive Programme geprägt. Stattdessen haben wir unser Bewusstsein, dass es uns ermöglicht, unseren Wesenskern zu identifizieren, ihn weiter aufzugreifen, die verschiedenen Eigenschaften mehr und mehr zu erlernen und ins Leben zu bringen.

Das Wesentliche in den täglichen Situationen

Doch wir finden das Wesentliche nicht nur bei den Lebewesen, wir können uns auch in den täglichen Situationen fragen: Was erfordert die Situation? Was ist in dieser Situation zu tun, um sie zu verbessern? Was ist hier das Wesentliche? Doch die Situationen sind immer spezifisch. So finden wir die Antwort nicht fertig abgepackt im Supermarktregal. Wir haben das Wesentliche zu ergründen. Wir haben es aufzuspüren und es als Grundlage zu nutzen, um attraktive und beständige Lösungen zu entwickeln. Dabei führt der Weg ins Miteinander, indem sich jeder einzelne beim Gestalten der Situation mit seinen ganz individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten einbringt – ähnlich den Musikern in einem Orchester.

Doch wie geht das jetzt genau? Wie können wir bewusst eine Unordnung aufgreifen und dafür eine Lösung schöpfen, die eine befreiende Ordnung schafft? Wie können wir durch die Ausrichtung nach dem Wesentlichen eine Ordnung erzeugen?

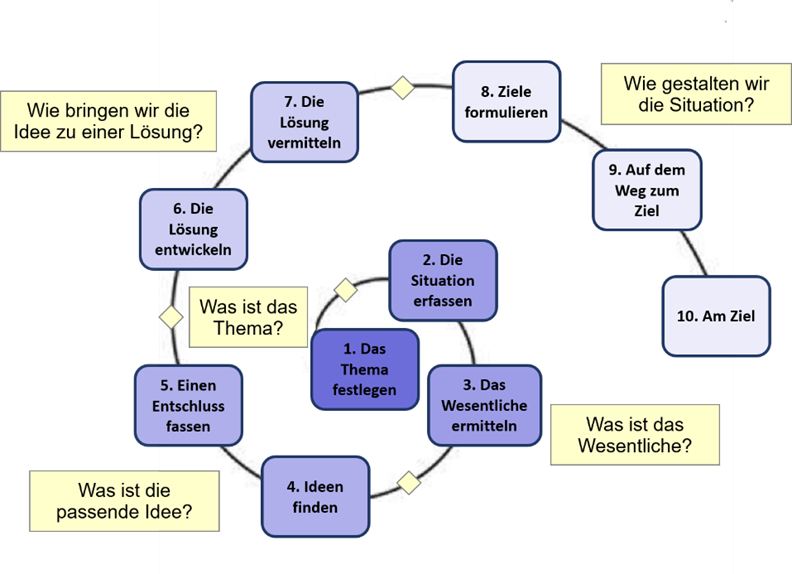

Der Entwicklungsprozess

Dafür können wir unser Handeln nach einem allgemeinen Entwicklungsprozess ausrichten, der die neun Grundwesen miteinander verbindet:

In dem Prozess wird eine Anfangssituation durch die Ausrichtung auf das Wesentliche neu gestaltet. Dafür haben wir in jeder Situation neu zu schauen und uns zu fragen: Was ist hier das Wesentliche? Und weiter: Wie können wir dieses Wesentliche zu einer Lösung bringen, die die Situation neu ausrichtet und gestaltet? Als Resultat entsteht eine Ordnung, die uns eine Orientierung bietet, so dass wir die Situation leicht und freudig und erfolgreich gestalten können.

Das Vorgehen wirkt auf drei Ebenen:

Betrachten wir noch einmal das Beispiel mit den Musikern, die gemeinsam ein Stück spielen wollen. In diesem Fall ist der Wunsch nach dem gemeinsamen Musizieren das Wesentliche, das zu einem Ausdruck gebracht werden möchte. Und das Musikstück ist der Wert – oder das Ideal –, mit dem dieser Wunsch verwirklicht wird. Dabei entsteht eine Ordnung auf drei Ebenen:

- Zuerst richtet das Musikstück jeden Musiker für sich alleine aus. Denn jeder hat das Stück für sich zu üben, bis es gut klappt, bis er es leicht und freudig spielen kann. Dabei entsteht eine Ordnung, wenn wir das Stück immer besser beherrschen.

- Dann kommen die Musiker zusammen und üben gemeinsam das Stück ein. Dabei hat jeder einzelne darauf zu achten, dass er sich konstruktiv mit seinen eigenen Möglichkeiten in das Miteinander einbringt und den Anforderungen des Dirigenten entspricht. Und haben die Musiker das Stück im Griff, dann führen sie es auf, so dass es eine Freude für die Zuhörer ist, dass der Funke überspringt, dass das Publikum mitgeht und begeistert applaudiert. Als Resultat entsteht eine verbindende Ordnung, die die Musiker, den Dirigenten und schließlich das Publikum umfasst.

- Zu guter Letzt haben wir noch den Komponisten. Er kreiert das Stück, schreibt die Partitur und schafft damit die Grundlage, dass die Musiker das Stück überhaupt einüben und aufführen können.

Und wirken diese drei Ebenen gut zusammen, dann entsteht eine umfassende Ordnung. Dann verschmelzen das Stück, der Dirigent, die Musiker und das Publikum zu einer Einheit. Es entsteht eine Harmonie, die alle Beteiligte miteinander verbindet. Und das Gefühl, das uns dabei erfüllt, nennen wir Liebe.

Zusammenfassend können wir sagen:

Ein bewusst erschaffener Wert – oder nennen wir es ein Ideal – richtet uns und unser Miteinander aus und schafft, wenn es unser Leben durchdringt, eine verbindende Ordnung, die eine Fülle im Leben schafft.

Wir können ein Ideal vergleichen mit einem Apfelbaum, der einen Lebensraum für die unterschiedlichen Tiere und auch für uns Menschen bietet: sei es für die Bienen, die die Blüten bestäuben, für die Vögel, die in dem Baum ihr Nest bauen oder an den reifen Äpfeln picken, für die Kinder, die in dem Baum herumklettern, für den Gärtner, der die Äpfel erntet, die wir essen oder weiter zu Kuchen verarbeiten… und so weiter und so fort. Ähnlich dem Ideal schafft der Baum eine übergeordnete, eine umfassende Ordnung, die uns auf vielfältige Art eine Fülle im Leben bietet.

Fazit:

Betrachten wir noch einmal das Zitat von Johann Gottlieb Fichte:

Die Idee, wo sie zum Leben durchdringt, gibt eine unermessliche Kraft und Stärke.

Doch damit eine Idee erfolgreich das Leben durchdringen kann, hat sie zu der jeweiligen Situation zu passen. Dafür haben wir das Wesentliche in der Situation zu ergründen, es aufzugreifen und weiter zu einer Lösung, zu einem Wert, zu einem Ideal zu konkretisieren, das uns eine Orientierung und einen Halt für die Gestaltung der Situation bietet. Als Resultat entsteht eine befreiende Ordnung, die eine Fülle in unserem Leben schafft. So haben wir hier ein übergeordnetes Ideal, das es uns ermöglicht, spezifische Ideale – oder sagen wir attraktive Lösungen oder Werte – für die konkreten täglichen Situationen zu schöpfen: