Wir Menschen sind soziale Wesen. Und so haben wir ganz selbstverständlich das Bedürfnis, uns auszutauschen, uns zu unterstützen, um gemeinsam die Aufgaben des Alltags zu erledigen. Doch so einfach ist die Sache nicht. Denn all zu oft ist das Miteinander geprägt durch Meinungsverschiedenheiten, durch hitzige Diskussionen und Streitereien. Und dann kommt häufig gar kein Ergebnis zu Stande. So sagt es ja auch schon das bekannte Sprichwort: Viele Köche verderben den Brei.

Doch halt! Wie geht es anders?

Wie bringen wir die Köche dazu, dass der Brei lecker wird?

Dafür ist es zweckmäßig, zuerst einmal die wesentliche Ursache dafür herauszuarbeiten, warum das gemeinsame Kochen oft nicht gelingt. Warum verderben die vielen Köche den Brei? Sie sind doch alle Meister ihres Fachs. Und sie haben einen gemeinsamen Wunsch, ein gemeinsames Thema: Sie wollen einen ordentlichen Brei kochen. Und außerdem ist es für jeden der Köche doch Ehrensache, dass etwas Gutes auf den Tisch kommt!

Doch jeder der Köche will eben auch selbst kochen. Jeder will zeigen, was für ein Meister seines Faches er ist. Jeder der Köche weiß auch ganz genau, was einen guten Brei ausmacht. Dafür haben die Köche ihre Kunst gelernt und über Jahre Erfahrungen gesammelt. Und die möchte jetzt jeder beim Kochen mit einbringen.

Das Ganze gleicht einer Konserve, in der die Köche in der Vergangenheit all ihre Erfahrungen und ihr Wissen gesammelt und abgelegt haben. Jetzt holen sie diese hervor, um danach den Brei zu kochen. Der Punkt ist: Jeder Koch hat seine eigenen Erfahrungen gemacht und entsprechend ist der Inhalt der jeweiligen Konserven unterschiedlich. Doch jeder Koch schwört auf sein persönliches Rezept und jeder ist aufs Äußerste bemüht, seine Vorstellung von der optimalen Zubereitung des Breis möglichst vollständig einzubringen.

Ein Bild für das Miteinander

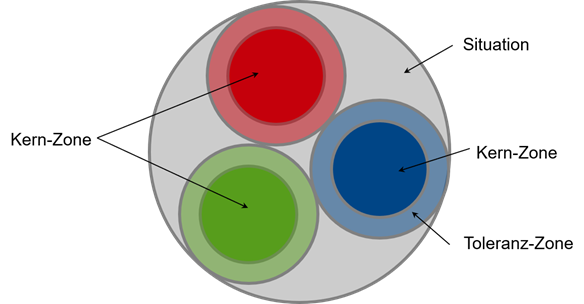

Wir können es in einem Bild veranschaulichen. Betrachten wir drei Köche. Jeder der Köche wird durch einen farbigen Kreis dargestellt. Dabei steht das Innere der Kreise für das Interesse, das der jeweilige Koch in die Situation einbringen will, für den Kern, der ihn ausmacht. Und um diese drei Kreise gibt es jeweils eine Toleranzzone, die bestimmt, wie wir miteinander umgehen. In diese Toleranzzone haben andere Zutritt, ohne dass wir es als störend empfinden. Übergriffe in die Kernzone einer anderen Person sollten jedoch tunlichst vermieden werden, da sie den anderen einschränken und beeinträchtigen können.

Klärung der Begriffe:

Situation – eine Begebenheit oder ein Sachverhalt, der einzelne Personen verbindet.

Kern-Zone – die eigene Position einer Person, der eigene Standpunkt, das äußere Bedürfnis, das, was eine Person in der Situation will.

Toleranz–Zone – Raum, in dem eine Person offen ist für andere Meinungen und Ansichten, ohne sich dabei eingeengt zu fühlen.

Der einzelne Koch, bzw. seine „ Kern-Zone“, ist also durch eine entsprechende Konserve geprägt. Nun brauchen wir aber Regeln für die Gestaltung des Miteinanders in den „Toleranz-Zonen“: Höflichkeit, gutes Benehmen, Wertschätzung, Offenheit und Konstruktivität. Gleichzeitig ist jeder der Köche mit der Frage beschäftigt: Wie kann ich mich in der Situation durchsetzen? Wie kriege ich es hin, dass nach meinem Rezept und meinen Erfahrungen, also nach meiner Konserve, gekocht wird? Das regt die Fantasie der Köche an, sie ersinnen raffinierte Methoden, um sich durchzusetzen: Sie lassen sich in Rhetorik, psychologischer Gesprächsführung oder Diplomatie schulen und entwickeln ihre ganz eigenen Tricks. Aber letztlich sind das reine Verkaufsmethoden, um die eigenen Interessen durchzusetzen.

Die Situation selbst rückt dabei völlig in den Hintergrund. Oftmals gewinnt auch einer der Köche. Er wird zum Küchenchef ernannt und die anderen fügen sich mehr oder weniger widerwillig und erfüllen seine Anordnungen. Dabei kann durchaus ein gutes Essen herauskommen, doch ein wirklich gemeinsames Kochen ist das nicht. Die Situation kann auch zuweilen heikel werden: Wenn jeder Koch auf seiner Konserve beharrt, das gemeinsame Kochen zur Debatte wird, Streit entsteht und die Situation eskaliert. Dann kommt meist gar kein Essen dabei heraus oder nur ein mieser Brei.

Wie kriegen wir die Köche zum gemeinsamen Kochen?

Doch wie kriegen wir die Köche nun zum gemeinsamen Kochen, so dass wirklich etwas Gutes dabei herumkommt? Es muss eine Idee, ein Thema oder ein Punkt gefunden werden, der den Köchen so wichtig ist, dass sie dabei von ihren ganz eigenen Vorstellungen als Meisterkoch abrücken, ihre Konserven im Schrank lassen und stattdessen gemeinsam beginnen, die konkrete Situation zu gestalten. Dafür gilt es zuerst, herauszufinden, was eine gemeinsame Vorstellung, ein gemeinsames Bedürfnis, ein gemeinsamer Wunsch in der konkreten Situation sein könnte. Das geschieht mit der Frage: Was wollen wir jetzt gemeinsam in genau dieser Situation kochen? Und die Antwort sollte so attraktiv für jeden Koch sein, dass er es zulässt, offen für Neues zu sein.

Zum Beispiel könnten die Köche einmal gemeinsam ein indisches Gericht ausprobieren, etwas, das für alle neu ist. Und als Meisterköche brauchen sie zwar das Kochbuch als Orientierung, aber letztlich geht es gegen die Ehre eines Kochs, das Rezept einfach nach dem Kochbuch anzufertigen. Plötzlich sind alle Köche interessiert. Die Versuchsküche ist eröffnet!

Jetzt tauschen sich die Köche bei jedem Schritt aus. Sie hinterfragen alles, was sie als Meisterköche als selbstverständlich, als gegeben, angenommen haben: Was ist das passende Gemüse? Wie lange ist es zu kochen? Welche Gewürze passen dazu? Was ist die richtige Dosierung?

Zwar sind sie immer noch die Meisterköche, doch sie haben ihre Voreingenommenheit abgelegt. Sie wollen sich nicht mehr beweisen. Ihnen ist es vielmehr jetzt wichtig, gemeinsam ein gutes Gericht zu kochen. Dafür sind sie bereit, das Gewohnte hinter sich zu lassen, die Situation wie neu zu betrachten, das Spezifische wahrzunehmen. Sie werden wieder wie Kinder. Erwachsene Kinder. Die Küche wird zum Sandkasten. Dabei bringt jeder der Köche durchaus sein gesammeltes Wissen mit ein. Aber er besteht nicht darauf. Er hinterfragt es, stellt es zur Diskussion. Die Köche gestalten gemeinsam das Essen. Und das Resultat wird sich sehen lassen können, es schmeckt. Ganz sicher.

Die Sehnsucht aktiviert schöpferische Kräfte

Wenn sich also für die Köche ein interessantes Rezept finden lässt, eines, das alle schon einmal kochen wollten, etwas, das für alle eine Sehnsucht, einen Wunsch darstellt, dann sind die Köche auch bereit, ihre Voreingenommenheit abzulegen, dann öffnen sie sich für die Anregungen der anderen Köche, dann steht dem leckeren Essen nichts mehr im Wege. Das ganze Miteinander ist getragen von der Frage: Was kann ich persönlich zu dem gemeinsamen Kochen beitragen, damit ein möglichst gutes Resultat dabei herauskommt?

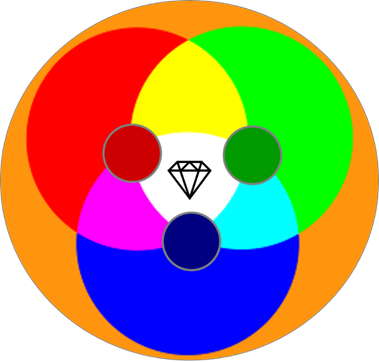

Wir können das leckere Essen als einen Wert betrachten, der im konstruktiven Miteinander geschöpft wurde. Dabei ähnelt das Vorgehen dem Schleifen eines Diamanten: Der Rohdiamant macht noch wenig her, doch durch das Feilen, Schleifen und Polieren fängt der Diamant schließlich an zu strahlen. Der Wert des Diamanten tritt zutage. Ebenso stellt eine gemeinsam entwickelte Lösung – also hier das Essen – einen Wert an sich dar, der die konkrete Situation in einem neuen Licht erstrahlen lässt, der eine neue Ordnung schafft, die uns mit einer gelösten Heiterkeit erfüllt und einem verbindenden Einheitsgefühl – der Liebe.

Betrachten wir die Situation in dem Bild mit den Toleranzzonen. Durch die Ausrichtung der Köche auf das gemeinsame Essen (zentraler Diamant), wird einerseits jedem Koch bewusst, was er in der Situation wirklich möchte (kleine farbigen Kreise) und zugleich weiten sich die Toleranzbereiche, denn die Köche werden offen für die Meinungen und Ansichten der anderen. Dabei überschneiden sich die Toleranzbereiche und durchmischen sich. Es entstehen neue Ideen und Ansätze, um ein leckeres Essen zu kochen. In der Folge wird die gesamte Situation neu und freudig ausgerichtet (großer oranger Kreis).

Eine neue Kultur des Miteinanders

Indem wir uns im Miteinander auf das Wesentliche ausrichten, etwas, das für alle Beteiligte eine Sehnsucht darstellt, das alle Beteiligte wirklich wollen, kommen wir zu einem konstruktiven Zusammenwirken. Dann werden wir offen für die Anregungen und Meinungen der anderen, da sie ja das gleiche Ziel verfolgen, und gleichzeitig werden wir bereit, unsere eigenen Vorstellungen in Frage zu stellen. So können wir gemeinsam prüfen, wie wir die verschiedenen Ansichten zusammenbringen, damit eine möglichst gute Lösung geschaffen wird. Das Vorgehen erinnert an ein Puzzle: jeder Einzelne bringt seine Teile, seine Vorstellungen ein, und gemeinsam passen wir sie an und formen sie, so dass ein attraktives, tragfähiges und angemessenes Lösungsbild entsteht.

Dabei werden unsere schöpferischen Kräfte aktiviert. Die bewusste Ausrichtung des Miteinanders auf ein verbindendes Bedürfnis wirkt befreiend, belebend, macht den Alltag freudig und bunt, und wir werden dabei gleichzeitig zielgerichtet und erfolgreich.

Auf diese Art schaffen wir eine neue Kultur des Miteinanders – indem wir gemeinsam beständige Werte für unsere alltäglichen Fragen erschaffen, die jeden der Beteiligten aufbauen, die eine gemeinsame Perspektive für die konkreten Situationen entwickeln und diese neu ausrichten und bereichern, die eine neue, tragende und befreiende Ordnung etablieren und mit denen wir das Gewinner-Verlierer Denken überwinden. Es ist an der Zeit.