Das Leben stellt uns vor Aufgaben, die wir zu meistern haben. Sei es etwa bei der Arbeit, im Kreis der Familie sowie bei der Verwirklichung unserer eigenen Interessen. Dabei besteht der allgemeine Wunsch, es möge eine Balance herrschen zwischen unseren verschiedenen Aufgaben, so dass wir sie alle gut erledigen können und uns dabei wohl fühlen. Doch wie kommen wir dahin? In dem Artikel wird ein konkreter Ansatz vorgestellt, wie wir durch die Ausrichtung auf unsere zentrale Persönlichkeitseigenschaft zur „Work-Life-Balance“ kommen können.

Was wir alles erledigen

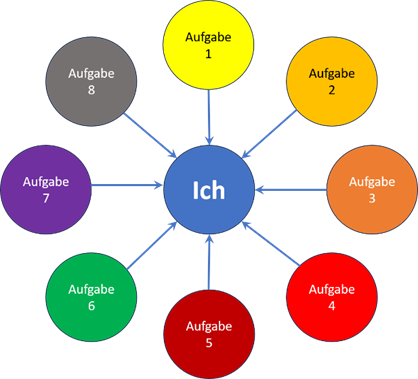

In unserem Leben sind wir aktiv. Wir sind tätig von früh bis spät: Aufstehen, Waschen, Frühstücken, Arbeiten, Mittagessen, noch mehr Arbeiten, nach Hause fahren, Rasen mähen, Staub putzen, Essen kochen, Familie, Freunde, Verein und so weiter und so fort. Wir können es in einem Bild veranschaulichen. In der Mitte steht das Ich und drumherum sind die ganzen Aufgaben dargestellt, die wir erledigen.

Das Ich reagiert auf die äußeren Aufgaben.

Dabei stellt jede Aufgabe an uns Anforderungen, die wir aufgreifen und denen wir uns anpassen, um die Aufgabe gut zu meistern. Wir reagieren auf die Aufgaben. Sie bestimmen, was wir machen und wie wir es machen. Und dabei haben wir nicht nur eine Aufgabe. Wir haben viele Aufgaben, die entsprechend zu koordinieren sind, so dass sie einerseits gut vollbracht werden und andererseits alle wahrgenommen werden. Und zu guter Letzt wollen wir uns dabei noch wohlfühlen.

Als junger Mensch greifen wir die Aufgaben begierig auf. Wir identifizieren uns mit den Aufgaben und sind bestrebt, sie möglichst gut zu verwirklichen. Dabei erfüllt uns ein tolles, ein erhebendes Gefühl, wenn wir merken: wir haben die Sache im Griff. Und ist eine Aufgabe erledigt, so suchen wir gleich die nächste durchaus etwas herausfordernde Aufgabe aus, für die wir uns engagieren. So geht es immer höher, immer schneller, immer weiter. Dabei tun wir so, als wären unsere Kräfte unerschöpflich und suchen immer wieder neue Aufgaben, bei denen wir unsere Kräfte unter Beweis stellen können.

Doch irgendwann kommt der Punkt, da merken wir, dass wir mit unseren Kräften haushalten müssen. Dass wir einige Aufgaben nicht mehr erledigen können. Dass es durchaus eine Last, eine Mühsal ist, sich nach den Aufgaben auszurichten und den unterschiedlichen Anforderungen zu entsprechen. Dann empfinden wir die Anforderungen, die von außen an uns gestellt werden, wie ziehende Hände, die alle etwas von uns wollen, die uns bestimmen, die uns verbiegen und auszehren. Schließlich fühlen wir uns leer, wie ausgesaugt. Und gleichzeitig fühlen wir uns schlecht, wenn Aufgaben wegbrechen, mit denen wir uns identifizieren.

Doch wie geht es anders?

Wie kommen wir aus der Falle heraus, immer nur auf die äußeren Gegebenheiten zu reagieren? Wie kommen wir dahin, die Richtung umzudrehen: dass nicht ich mich der Situation anpasse, sondern dass ich stattdessen von mir ausgehend einen aktiven Beitrag leiste, um die Aufgabe zu einer guten Lösung zu bringen. Der Schlüssel liegt in einem gut entwickelten Selbstwert. Doch stellt sich sofort die Frage: Was ist das überhaupt, der Selbstwert?

Richten wir uns nach unseren Aufgaben aus, so identifizieren wir uns mit ihnen und den erzielten Resultaten. Oder anders ausgedrückt: das Erledigen der Aufgaben bestimmt unseren Selbstwert. Wir richten uns mit unserem Selbstwert danach aus, wie gut wir den äußeren Anforderungen entsprechen. Und das ist ja auch gesellschaftlich anerkannt. Für unsere Erfolge werden wir gelobt, bekommen Auszeichnungen, werden befördert. Doch mit dieser Vorstellung kommen wir allzu leicht in Schwierigkeiten, wenn einzelne Aufgaben uns überfordern oder wenn wir zu viele Aufgaben gleichzeitig schultern wollen.

Ich möchte einen anderen Ansatz vorstellen: Definieren wir unseren Selbstwert über unsere prägende Persönlichkeitseigenschaft. Sie ist es, die unser Sein aus dem Inneren heraus ausmacht. Und es ist für jeden Menschen ein zentrales, wenngleich meist unterdrücktes Bedürfnis, die prägende Persönlichkeitseigenschaft herauszufinden und in seinem Leben zu einem angemessenen Ausdruck zu bringen. (siehe auch: Die seelischen Bedürfnisse)

Dabei ist die prägende Persönlichkeitseigenschaft bei jedem Menschen ganz individuell ausgebildet. Der eine Mensch ist in seinem Element, wenn er etwas machen oder tun kann, der nächste lebt auf, wenn eine Frage zu klären ist, etwas zu vermitteln ist oder eine Entscheidung herbeizuführen ist. Und so weiter, ganz nach der individuellen Veranlagung. (siehe auch: Werde, der Du werden kannst)

Der Veränderungsprozess

Finden wir unsere prägende Persönlichkeitseigenschaft heraus, dann können wir uns mit ihr identifizieren. Denn sie macht den Kern unseres Wesens aus. Doch das Herausfinden unseres Wesenskerns ist kein Selbstzweck. Wir haben ihn weiter aufzugreifen, um ihn in den täglichen Situationen zu einem Ausdruck zu bringen. Dafür richten wir unsere anderen Persönlichkeitseigenschaften entsprechend aus und koordinieren sie in einem verbindenden Prozess:

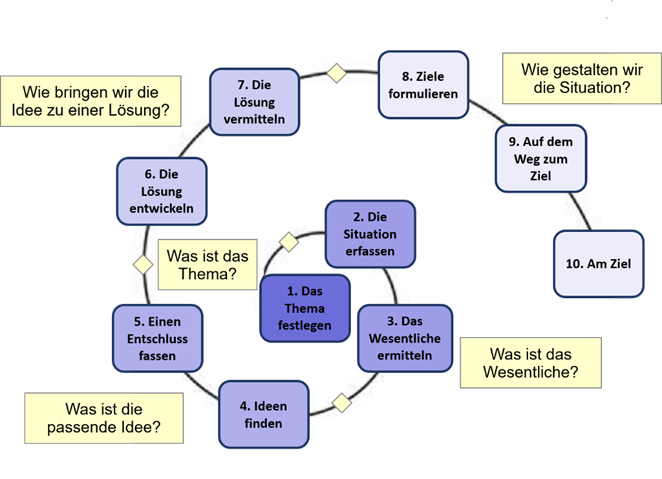

Veränderungsprozess, um das Wesentliche zu verwirklichen.

Der Prozess beginnt in der Abbildung im Zentrum der Spirale, sozusagen in der Enge der Ausgangssituation, und setzt sich von dort erweiternd fort bis hin zum Ziel. Die Prozessschritte folgen, als jeweilig methodisch formulierte Anforderung, dem seriellen Verlauf. Der Prozess ist in 5 Phasen unterteilt, denen jeweils eine übergeordnete Frage zugeordnet ist. (siehe auch: Die 5 Fragen)

Die einzelnen Prozessschritte bilden sozusagen eine To-Do-Liste. Sie stellen ganz spezifische Anforderungen an die beteiligten Personen, die diese vor allem im Hinblick auf ihre individuellen Eigenschaften, Vorlieben und Fähigkeiten erfüllen können. Es gibt 10 wesentliche Persönlichkeitsmerkmale – entsprechend den 10 Prozessschritten:

- Moderator –Kontakt aufbauen/Beziehung herstellen, thematische und vermittelnde Führung

- Beobachter –Offenheit, Unvoreingenommenheit, Neugier, die Situation erfassen

- Forscher –Situation analysieren, hinterfragen, prüfen, mit detektivischem Spürsinn das Wesentliche ermitteln

- Erfinder – Spontaneität, Intuition, Ideen entwickeln, Impulse geben, lebhafte Fantasie.

- Entscheider – Vor- und Nachteile herausstellen, rational abwägen, Entschluss herbeiführen

- Problemlöser –visionäre Vorstellungen auf das Machbare herunterbrechen, schlüssige Lösungswege ausarbeiten

- Vertreter – Ideen bekannt machen und austauschen, andere begeistern, Verbesserungsvorschläge begrüßen

- Planer – Zielvorgaben formulieren, Realisierungsschritte erarbeiten, Umsetzungsschritte vorzeichnen

- Macher – Ziele aufgreifen, Pläne anwenden, praktische Umsetzung ausführen

- Feiernder – Freude und Dankbarkeit zeigen, wenn das Ziel erreicht ist

Den Wesenskern zum Ausdruck bringen

Das Ziel des Prozesses ist es, unseren Wesenskern zu einem Ausdruck zu bringen. So schaut zum Beispiel ein Mensch mit dem Wesenskern „Machen und Tun“ eine Situation mit der Frage an: Was kann ich hier machen? Was gibt es hier für mich zu tun? Hat er das für ihn Wesentliche in der Situation herausgefunden – also konkret etwas, das zu machen ist – so fängt er im Weiteren an, Ideen zu finden, wie er seine Aufgabe verwirklichen kann, die dann zu einer Lösung konkretisiert werden, um sie anschließend in die Realität zu bringen.

Ein Lehrer gibt dem Prozess einen anderen Inhalt. Für ihn mag es das Wesentliche sein, etwas zu vermitteln. So fragt er sich: was kann ich der Klasse als nächstes vermitteln? Im Weiteren entwickelt er dann daraus einen Ansatz nach dem er die nächste Unterrichtsstunde gestaltet. Oder ein Arzt schaut bei seinem Patienten: Was ist die Ursache der Krankheit?, um dann die Heilung in die Wege zu leiten. Für den Arzt mag das Stellen einer guten Diagnose das Wesentliche in seinem Beruf sein.

So lässt sich der Prozess unterschiedlich gestalten, entsprechend dem Wesentlichen für eine Person. Dabei werden die einzelnen Prozessschritte nach dem jeweiligen Wesenskern ausgerichtet. Oder anders ausgedrückt: Wir bringen die einzelnen Prozessschritte durch unsere individuellen Eigenschaften zum Leben. Hilfreich ist es dabei, sich seiner Grundeinstellungen bewusst zu werden. So mag sich ein aktiver Mensch fragen: Wie bringe ich meine Aktivität zu einem Ausdruck? Vielleicht ist er sorgfältig, ausdauernd und zuverlässig. Ein anderer Mensch mag kreativ, eigensinnig und temperamentvoll sein. Und wieder ein anderer ist fürsorglich, hilfsbereit und hingebungsvoll. Halt ganz nach der individuellen Veranlagung. (siehe auch: Die innere Ordnung) Entsprechend unseren Grundeinstellungen gestalten wir die einzelnen Prozessschritte und bringen sie zum Leben, damit das für uns Wesentliche zu einem Ausdruck kommt.

Wir werden zu Gestaltern der Situationen

Wenn wir uns die Frage stellen: Wie kann ich mein Wesen in der konkreten Situation zu einem angemessenen Ausdruck bringen? reagieren wir nicht mehr mechanisch auf die äußeren Gegebenheiten. Stattdessen werden wir selbst zu Gestaltern der Situation. Jetzt geht es nicht mehr darum, die Aufgaben nach den äußeren Anforderungen zu erledigen, sondern wir haben eine eigene Vorstellung, wie wir die Aufgabe verwirklichen wollen. Und diese Vorstellung gibt unserer Tätigkeit einen Sinn. Und zugleich wird uns unser Wesenskern immer bewusster und wir können ihn immer leichter und erfolgreicher in den täglichen Situationen zum Ausdruck bringen.

Allerdings erfordert diese Entwicklung durchaus einen langen Atem. Denn wir haben unseren Wesenskern immer klarer auf den Punkt zu bringen und zu einer immer konkreteren Vorstellung zu entwickeln. Und dabei stehen uns unsere eigenen Meinungen, Ansichten und Vorstellungen oftmals im Weg. Wir haben sie loszulassen, um unseren Wesenskern zu einem freien Ausdruck zu bringen. (siehe auch: Freiheit im Miteinander)

Indem wir unseren Selbstwert durch unseren Wesenskern definieren, stellen wir fest: wir können nicht alles. Und das öffnet den Weg ins Miteinander, in das sich jeder mit seinen individuellen Möglichkeiten einbringt, um gemeinsam gute Lösungen für die gestellten Aufgaben zu entwickeln. (siehe auch: Miteinander Werte schöpfen)

Jetzt haben wir bei unseren täglichen Aufgaben einerseits die äußeren Anforderungen, die es zu erledigen gilt, so wie unsere eigenen Vorstellungen, wie wir die Aufgaben bewerkstelligen wollen. Und diese beiden Aspekte sind gegeneinander abzuwägen. Doch in dem Bewusstsein des eigenen Wesenskerns werden wir selbst zum Gestalter der Aufgabe und können einen aktiven eigenen Beitrag zu ihrer Verwirklichung leisten. Die eigene Vorstellung wirkt wie ein Gegengewicht zu der äußeren Anforderung, das verhindert, dass wir uns von den Anforderungen einseitig auszehren lassen.

Work-Life-Balance

Doch jetzt haben wir in unserem Alltag nicht nur eine Aufgabe, die wir erledigen wollen, sondern mehrere. Aber unser Wesenskern gibt uns eine sichere Orientierung in den verschiedensten Situationen. So auch beim Koordinieren unserer Aufgaben. Denn der eine Menschen ist sehr flexibel und es liegt ihm, mehrere Aufgaben parallel wahrzunehmen und immer wieder mal bei der einen oder bei der anderen Aufgabe etwas zu erledigen. Ein anderer Mensch ist strukturierter: er arbeitet eine Aufgabe nach der anderen zuverlässig ab. Der nächste macht sich einen Plan, nach dem er sein Handeln ausrichtet, den er immer wieder anpasst und aktualisiert, wenn eine neue Aufgabe hinzukommt und eine alte erledigt ist. Und so weiter.

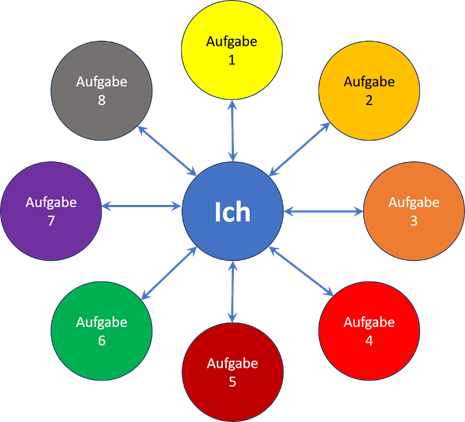

So können wir auch den Umgang mit mehreren Aufgaben bewusst gestalten, so dass es unserem Wesenskern gut entspricht. Wichtig ist allerdings dabei, dass unser Vorgehen mit unseren Mitmenschen und den Situationen zusammenpasst. Auch hier haben wir unsere eigenen Vorstellungen mit den äußeren Bedingungen abzuwägen und in ein Gleichgewicht zu bringen.

Die äußeren Aufgaben und die eigenen Vorstellungen kommen in ein Gleichgewicht.

Fazit

Work-Life-Balance ist ein dynamischer Prozess, der nur dann funktioniert, wenn wir unsere eigenen Vorstellungen und die äußeren Anforderungen bei jeder einzelne Aufgabe passend gestalten und in Einklang bringen. Damit wir uns dabei nicht verlieren, brauchen wir einen gut entwickelten Selbstwert. Der bewusste Wesenskern bietet uns in den verschiedensten Situationen und Aufgaben die nötige Orientierung und einen zuverlässigen Halt. Zusätzlich braucht es die passenden äußeren Rahmenbedingungen, die es uns ermöglichen, unsere eigenen Vorstellungen in die Situation einzubringen – etwa ein wertschätzendes Miteinander, eine offene Kommunikation und flexible Arbeitszeiten und Arbeitsmodelle.

Und ist unser Selbstwert gut entwickelt, haben wir eine klare Vorstellung, wie wir ihn mit dem Veränderungsprozess auf unsere ganz individuelle Art in den verschiedenen Situationen zu einem Ausdruck bringen können und passen dazu die äußeren Rahmenbedingungen, dann haben wir die Situation im Griff.

Wir können das Vorgehen vergleichen mit einem Jongleur, der seine Bälle in den unterschiedlichsten Mustern durch die Luft wirft, so dass einem beim Betrachten ganz schwindelig wird. Dabei strahlt der Jongleur selbst eine Ruhe und Gelassenheit aus, da er seine Jonglage nach gut entwickelten inneren Vorstellungen ausrichtet, die ihm eine führende Ordnung bieten.

Doch um das Ziel zu erreichen hat der Jongleur lange geübt. Und auf dem Weg hatte er viele eigene Vorstellungen aus dem Weg zu räumen. (siehe auch: Jonglieren lernen) Das können wir direkt auf die Work-Life-Balance übertragen. Denn Work-Life-Balance ist das befreiende Resultat, das sich einstellt, wenn wir unsere Aufgaben und ihre Koordination sicher im Griff haben. Und das will erlernt sein.